Las pasadas Navidades asistí como invitado a una cena muy cuca en el barrio de La Latina, en el centro histórico de Madrid. El cursi, si hubiera sido interpelado, habría dicho que la velada era maravillosa; el gourmet, que la comida estaba preparada con un gusto exquisito; el esnob, que la casa se hallaba espléndidamente decorada; el nuevo rico, que el barrio era un entorno perfecto, a la altura de las circunstancias. Pero a mí, como lo que más me gusta es departir, si me hubieran preguntado no habría dudado en resaltar el ambiente general que se respiraba aquella noche, un ambiente agradable, tenso, cargado de polémica, magnífico, salpicado de batallas dialécticas, interminables, maravillosas.

Llegué al barrio en el metro, tranquilamente acomodado en un vagón de la línea verde, junto a muchos otros pasajeros de aspecto variopinto. Observante irrestricto, siempre me ha gustado acechar los ojos, las caras, los mohines, los tics, las expresiones, esperando quién sabe qué confirmación. Uno espera pacientemente en la cola para comprar acelgas y naranjas, o para rellenar engorrosos formularios o impresos. Uno espera la nota de un examen decisivo, o el resultado de un partido de fútbol. Uno espera ansiosamente al hijo que ha de llegar después de casarse, o espera que algún día le toque la lotería. Pero siempre me he preguntado qué es lo que espera esa mirada indiscreta que se atreve a cruzarse un instante con la de otra persona, a la cual nunca más se volverá a ver, de la que nada se sabe ni se sabrá, y con la que jamás se compartirá ninguna vivencia. Es esta la única acechanza que no depara nada, que no aspira a nada, que no tiene finalidad. Tal vez por eso sea la expectativa más cómoda. Sin exigencias ni compromisos de ningún tipo, uno se sienta tranquilamente en un banco de la Gran Vía una tarde cualquiera, y observa el deambular crepitante de la gente, o recorre los subterráneos de Madrid en vagones atestados de extraños y de ojeadas, todos ellos ambientes propicios para acechar de forma desinhibida, sin perspectiva de nada.

Llegué a la casa donde me esperaban mis amigos cuando ya había anochecido. Lloviznaba ligeramente. El agua me calaba las prendas y había humedecido algunas partes de mi cuerpo. Sin embargo, no me sentía incómodo. La penumbra de las callejas madrileñas, veteada de soportales decrépitos y desvencijados, pero imbuidos de una solera y una dignidad intemporal, es una visión magnífica que no tiene parangón. Esta visión solo se disfruta plenamente en los momentos que llueve. Cuando llueve en el barrio antiguo, el agua lava las aceras y se lleva los orines que el ciudadano suele esparcir subrepticiamente por las esquinas, a modo de recordatorio, rememorando tal vez aquellos comportamientos que antes servían a nuestros ancestros cuadrúpedos para señalar el territorio. Por eso sólo entonces, cuando llueve, uno puede discurrir por las calles pegado a las paredes de los edificios viejos, sin prisa, sin contener la respiración o afear el gesto, gustoso de no tener que soportar que miles de pises ajenos vulneren el espacio privado del cuerpo e impregnen con su olor la pituitaria. Además, cuando llueve es conveniente resguardase en los soportales. Y solo es en esos recorridos gatunos y penumbrosos, con la lluvia providencial como compañera, cuando se rozan las fachadas, se detiene el paso, y se alcanza a ver el interior de los portales, imbuidos todos de una solera de siglos, cubiertos de una patina señorial, investidos de una magnificencia proverbial, un boato de muros anchos y altos techos y pasadizos largos, que tanto gustaban a los antiguos arquitectos y moradores. Esos vistazos a los zaguanes vetustos, urdidos en la penumbra, me resultan enormemente gratificantes, se parecen a las miradas que echo a las personas con las que me cruzo en los vagones del metro. El placer que siento cuando observo la arquitectura antigua es el mismo que percibo cuando contemplo a la gente pasar de largo, sin nada más que hacer. Todo me sugiere la misma cosa, una especie de tranquilidad, un cerco de calma. En verdad, es necesario que el mundo se haya aplacado, que haya dejado de ser convulso, para que tantas caras desconocidas, y tantas personas indolentes, salgan al encuentro del paseante madrileño. El mundo parece que funciona más o menos bien. Cada uno va a la suya y hace su vida, y es esta especie de indiferencia, multiplicada por un millón de seres, lo que asegura que ha debido acontecer algún tipo de logro. La frivolidad indica una cierta despreocupación. Y la despreocupación es el signo más claro del bienestar. Además, la variedad de gentes y de personas señala que ese éxito ha sido duradero, que el entendimiento está bien afianzado y que la vida ha tenido tiempo suficiente para que todas esas diferencias saliesen a la luz. Me pasa lo mismo cuando observo los edificios antiguos, o la vetustez de las construcciones. Las casas prístinas corroboran todas estas sensaciones: también señalan una perpetuidad y una calma. Confirman que las cosas se llevan haciendo bien muchos años. De lo contrario, todo habría quedado arrasado.

La variedad y la indiferencia apelan al paso del tiempo. Y lo mismo se puede decir de la vejez de los edificios. Todas estas cualidades requieren lapsos muy largos, y se manifiestan solo cuando no existen motivos de preocupación, y solo cuando acontece algún tipo de logro.

Tal vez sean estas relaciones entre el bienestar, la vejez, la frivolidad, la diversidad, o el acierto, lo que hace que me guste tanto esta ciudad. Al principio no lo podía explicar. Pero ahora lo entiendo mejor. ¿Por qué me agradan las grandes urbes?, ¿por qué me gustan sus edificios viejos, o también los nuevos?, ¿por qué me deleita contemplar la magnitud de sus avenidas, el tráfico de personas y enseres, y el fárrago de la circulación? ¿Por qué me alegra observar un mar inmenso de luces naranjas, e imaginar el bullicio de la gente que acude como insectos a esas claridades? ¿Por qué me gusta Madrid, contemplarla iluminada, mirar cómo se emperifolla, y cómo reluce bajo el fulgor metálico de los carteles de neón que resaltan en los frontispicios? ¿Por qué me gusta andar inmerso en el asfalto y en el cemento, y sentir el fragor de la vida a cada paso que doy? ¿Por qué me gusta venir a Madrid, y otearla desde las estribaciones por donde se vierten las aguas que bañan la ribera del Manzanares, en las faldas de los macizos de Somosierra? ¿Por qué exhalo un suspiro tónico cada vez que, a la noche, atravieso el túnel que esquiva el puerto de Guadarrama, cuando la luz de la ciudad se le viene a uno de golpe, titilante, extendida a lo largo de toda la superficie columbrada, como la piel de una criatura abisal, centelleando sobre un fondo de negritud indómita? ¿Por qué me sobrecoge esa visión de la ciudad? Ahora creo que tengo la respuesta. Todo eso es creación, magna creación. Y las creaciones implican habilidades, aciertos, progresos, prosperidad.

Tal vez sean estas relaciones entre el bienestar, la vejez, la frivolidad, la diversidad, o el acierto, lo que hace que me guste tanto esta ciudad. Al principio no lo podía explicar. Pero ahora lo entiendo mejor. ¿Por qué me agradan las grandes urbes?, ¿por qué me gustan sus edificios viejos, o también los nuevos?, ¿por qué me deleita contemplar la magnitud de sus avenidas, el tráfico de personas y enseres, y el fárrago de la circulación? ¿Por qué me alegra observar un mar inmenso de luces naranjas, e imaginar el bullicio de la gente que acude como insectos a esas claridades? ¿Por qué me gusta Madrid, contemplarla iluminada, mirar cómo se emperifolla, y cómo reluce bajo el fulgor metálico de los carteles de neón que resaltan en los frontispicios? ¿Por qué me gusta andar inmerso en el asfalto y en el cemento, y sentir el fragor de la vida a cada paso que doy? ¿Por qué me gusta venir a Madrid, y otearla desde las estribaciones por donde se vierten las aguas que bañan la ribera del Manzanares, en las faldas de los macizos de Somosierra? ¿Por qué exhalo un suspiro tónico cada vez que, a la noche, atravieso el túnel que esquiva el puerto de Guadarrama, cuando la luz de la ciudad se le viene a uno de golpe, titilante, extendida a lo largo de toda la superficie columbrada, como la piel de una criatura abisal, centelleando sobre un fondo de negritud indómita? ¿Por qué me sobrecoge esa visión de la ciudad? Ahora creo que tengo la respuesta. Todo eso es creación, magna creación. Y las creaciones implican habilidades, aciertos, progresos, prosperidad.

La discusión en la casa a la que acudí a cenar versaba sobre política: ¿de qué otro modo se puede discutir? Como siempre, ninguna de las declaraciones que se dijeron me dejó indiferente. En ellas, uno decía que estaba en contra de Occidente, otro que en contra de la riqueza, otro que en contra de las normas, otro que en contra del dinero, otro que en contra de la Iglesia, otro que en contra de los ricos, otro que en contra del Rey, otro que en contra de los bancos privados, y había incluso una chica que estaba en contra de Belén Esteban. Yo arremetí contra todas esas negaciones y disgustos, como de costumbre, enervando el ánimo y levantando la voz, haciendo más patente mi presencia. No obstante, en el fondo de mi mente deambulaba por Madrid, me acordaba de los edificios vetustos y los mohines del metro.

Allí, en aquel barrio tranquilo y antiguo, de portales ennoblecidos por el paso del tiempo, de casas acogedoras y gentes variopintas, de muchedumbres afanadas en las compras navideñas, indiferentes a la muerte, complacidas con el momento, felices hasta cierto punto, allí, en aquel barrio pacífico, y en uno de sus portales mas provectos, un grupo de comensales se dedicaba a defender, ora una revolución anarquista, ora una sedición comunista, ora un motín obrerista. Todos deseaban que volviera la guillotina, para que rodasen de nuevo las cabezas de los aristócratas y los reyes. Defendían el levantamiento del pueblo, la sangría de la población, la confiscación de los bienes, las asambleas doctrinarias, la emulación de los caciques, la quema de conventos, la venta de las obras de arte religiosas, la reprobación del dinero, la vuelta a una economía de subsistencia, el regreso del trueque, el emplazamiento selvático, la gleba, o la restitución del arado.

Las paradojas suelen acudir al filósofo cuando éste intenta dilucidar abstrusos algoritmos, o preguntas ontológicas o metafísicas de difícil solución. No obstante, a veces las paradojas se perciben en las cosas más cotidianas y de modo que entorpecen los entendimientos más sencillos. Mis amigos defienden todo lo que no son, todo aquello que acabaría con ellos, todo lo que implique destrucción y cambio. Y lo hacen, de la manera más natural, amparados por lo que rechazan, en cómodos sofás de casas antiguas, en ciudades capitalistas y países monárquicos. Con todos estos contrasentidos, no veo la necesidad de acudir a las aporías de Zenón o las paradojas de Olbers. Basta con irse de cena.

Por supuesto, el ágape que nos ofrecieron los anfitriones de la velada estaba compuesto de un surtido de vegetales estratégicamente condimentados. Para que no se diga luego que matamos a esos animales pacíficos que pastan tranquilamente en los montes y las sabanas, hermanados todos ellos en torno a las charcas y las praderías, como bien sabe la gente. Ahora bien, al hombre que ha logrado el bienestar, al hombre que ya no medra a la intemperie, expuesto a todo tipo de peligros, penurias o depredaciones, al hombre civilizado que ya no guerrea, al hombre occidental que ha conseguido habitar estas hermosas ciudades, símbolos del éxito duradero, efigies de las capacidades humanas, a ese hombre hay que cargárselo, no vaya a ser que ponga en riesgo el idilio bucólico de la grey cuadrúpeda (animal o humana).

Estas salmodias bucólicas, que animan el carácter de mis amigos, tienden a exaltar la vida natural y a recelar de las ciudades modernas, rechazando todo lo que se tiene más a mano. Su actitud está en sintonía con las ideas que defienden hoy muchos ciudadanos occidentales, proclives al aniquilamiento del mundo que les abastece de bienes, tesoreros de una ideología promisoria, que impetra el regreso de esa vida ancestral de la que huyeron sus abuelos y de la que ellos también renegarían si tuvieran oportunidad, arracimados en torno a unas creencias que animan a destruir la civilización occidental, mientras utilizan el tiempo libre para hacer suflé. Es el mismo discurso hipócrita de aquellos que viven bien, rodeados de buena comida y asistidos por todo tipo de lujos, y saben que tienen garantizado ese bienestar aunque no hagan nada más. Al escuchar todas estas reclamaciones, me ha venido a la memoria la imagen de Ovidio Nasón. Ovidio fue un poeta romano que nació en Sulmona y al que un enfrentamiento con el emperador César Augusto en el año 8 a. C. le llevó a un exilio obligado a Tomis, una ciudad ubicada en la costa oeste del Mar Negro, donde pasó el resto de sus días. Las voces de mis amigos alaban todo aquello que Ovidio tuvo que padecer, la estolidez de las hordas agrestes, la brutalidad del clima, la insensatez de los bárbaros. Las tristezas de Ovidio acuden a mi mente al escuchar todas estas exhortaciones. Le veo suplicante, sollozando, implorando la indulgencia de Roma, rodeado de naturaleza, en un entorno eglógico. Me embarga un poco el mismo desánimo y el mismo desamparo que él pudo haber sentido. Afortunadamente, mis cuitas no están motivadas por el destierro, solo son fruto de una evocación, suscitada al pensar en todas aquellas cosas que se empeñan en alabar mis amigos, y en todas esas otras que rechazan y desprecian.

Paradójicamente, el odio a Occidente es una característica muy arraigada en las culturas occidentales. Una especie de masoquismo muy común en estos lares. Pascal Bruckner tiene todo un libro dedicado a analizar esta mala conciencia occidental: él lo llama la tiranía de la penitencia. Y lo explica de una manera sencilla. Dice que la rememoración continua de las atrocidades históricas ha ido generando paulatinamente un sentimiento patológico de culpa en los países occidentales. Y también los éxitos y las diferencias de esos países avanzados, que ven cada día cómo hay otra serie de países que quedan atrasados con respecto a ellos, ha generado en el hombre moderno una sensación de culpa, pues todos creen que el dinero que ganan lo obtienen quitándoselo a los demás. Me resulta bastante absurdo que haya individuos que piensen que los hombres y las mujeres actuales tenemos que purgar los pecados que cometieron las personas algunas generaciones atrás. Tampoco entiendo que alguien pueda pensar que su trabajo y su esfuerzo, o aquellas acciones que llevan a una vida mejor, son la causa de que otras personas acaben viviendo peor. Los argumentos que defienden mis amigos nos incriminan a todos, por el mero hecho de conseguir mejores cosas. Esta forma de denuncia me parece una solemne estupidez.

A pesar de todo, cuando acabé de cenar salí de aquella casa sintiéndome bien, pues sabía que no tardaría en diluirme de nuevo en ese líquido amniótico que asiste al transeúnte en las calles de las grandes ciudades. Huía del engrudo que solidifica en los remansos y los recodos de la insensatez, coadyuvado por las habladurías y las mentes ineptas y envidiosas. Huía de las miradas que se clavan en uno cuando pasa por los pueblos pequeños, inquisidoras y miopes al mismo tiempo, achinadas para escrutar todos los detalles. Huía de ese nacionalismo paleto que solo se aviene a considerar importante una cultura en particular, ahíta de anacronismos y cachivaches inservibles. Huía también del repertorio socialista, que igualmente arenga a las masas para que vuelvan a emplear utensilios desplazados, la rueca y la bici, y que defienden supuestos expertos que exaltan el taparrabos y que creen que el capitalismo ha trastornado la mente del hombre, que antes yacía puro y sano, alrededor de las hogueras tribales. En definitiva, huía de lo que huimos todos, al cabo del tiempo, pues nadie puede escapar del futuro, a no ser que se muera. Al final, casi nadie escapa del capitalismo, aunque todos se empeñen en criticarlo continuamente. Solo prevalecen aquellos que quieren prosperar, y los que prosperan sin querer; los que son conscientes de la importancia de los éxitos alcanzados, de la supremacía de Occidente y las razones loables que han llevado a esa preeminencia, y los fariseos que, aunque no quieren reconocer esa prevalencia, siguen solazándose en las plazas y los restaurantes de las ciudades que critican, llenando las panzas con manjares espléndidos. Estos últimos, los hipócritas, reniegan del éxito de Occidente mientras piensan que la supremacía solo tiene una única causa, que solo se puede lograr a base de dominaciones y de oprobios. Esta creencia es el origen del mayor equívoco de todos, pues olvida esa otra forma de supremacía que es fruto de la excelencia y el esfuerzo, y que se consigue dejando al hombre libre, dispuesto a demostrar sus talentos y sus habilidades. Unas habilidades que sin duda procuran un éxito más duradero, sin forzamientos de ningún tipo, en el que se deja que las cosas ocurran de forma natural, según sea la aptitud de aquellos que quieran destacar. Ese ha sido el éxito de Occidente y de las culturas que encomian la libertad del individuo y se acogen al derecho que garantiza la misma. Un éxito capitalista que todos disfrutamos hoy, pero que solo algunos sabemos apreciar.

Consciente de mi suerte, embargado por estos pensamientos, salí de la casa en la que había cenado y me fui sumergiendo en el dédalo penumbroso de las callejuelas, y un poco más allá observé a las muchedumbres que formaban enjambres alrededor de las tiendas y los bulevares, con motivo de las compras de Navidad. Advertí el ir y venir de los coches, el aspecto rutilante de las avenidas, el rebujo agradable del ajetreo. Caminé por la acera atestada de viandantes, hacia la desembocadura de la Puerta del Sol. Me dejé arrullar por los empellones y los traqueteos, meciéndome a cada paso que daba, en manos de una madre solícita, como el hijo de la diosa Abundantia. Me sentí feliz y seguro, entre tanta gente extraña.

Vino a sacarme del ensimismamiento el sonido estentóreo del teléfono. Una amiga estaba en un bar no muy lejos de allí y reclamaba mi presencia, toda vez que hacía tiempo que no sabía nada de mi vida. Preludiando otra de esas discusiones que suelo entablar con mis amigos cada vez que les veo, puse un par de escusas absurdas y al final acepté la invitación de mala gana. Los postres estaban servidos.

Del bar en cuestión no hay mucho que decir. Era un bar como cualquier otro: con algún borrachín presidiendo la barra. Como había imaginado, la conversación que me aguardaba allí tampoco era diferente: los mismos ripios y tópicos de siempre. Los amigos que me rodeaban mostraban ahora unas facciones que me recordaban otras vicisitudes, pero sus argumentos seguían insistiendo en las mismas pamemas que había tenido que aguantar durante la cena. Así, uno me interpeló informándome de que había asistido a un congreso de empresarios donde se había atrevido a denunciar a uno de ellos de la siguiente manera. Le había dicho que las crisis económicas son fruto de la avaricia desmedida de sus colegas. Le había dicho que ahora no sabían cómo solucionar algo que habían provocado ellos, y que insistían en aplicar medidas que seguían amparando la codicia y el egoísmo. Le había dicho que la culpa la tenían ellos, los empresarios, y que si fuera por él, no dispondrían de ese poder. Al punto, otro amigo me asaltó anunciándome que estaba embarcado en un proyecto que consistía en la edición de revistas y periódicos que no admitían ningún patrocinio. La publicidad y las empresas, afirmaba, contribuían a difundir una información tendenciosa, del gusto de aquellos que estampan sus logotipos y sus emblemas en las páginas del periódico. De esta forma, fueron pasando los minutos y las horas, y yo, cada vez tenía más ganas de volver a perderme por las calles de Madrid.

Todas estas afirmaciones me sugieren siempre la misma respuesta. Todos desean emprender acciones que encaren las injusticias que achacan a la sociedad en la que viven. Pero como quiera que esas injusticias están provocadas por los empresarios del país, estas acciones que quieren promover no pueden estar apadrinadas por las empresas, y han de surgir del esfuerzo altruista de todos los ciudadanos, y en ningún caso deben estar dirigidas a ganar dinero, han de ser actividades lúdicas en las que todos participen de la manera que quieran, sin cobrar nada, sin estar forzados por el compromiso ni por la exigencia ni por la demanda del consumidor. El beneficio económico –según afirman estos iluminados- no puede servir en ningún caso de referencia, ya que la voluntad de los compradores y los vendedores alienta siempre una especulación desalmada.

Pero si el dinero no importa, y si los empresarios son defenestrados, y la excelencia no tiene cabida, y el esfuerzo no significa nada, es difícil ver cómo se pueden prolongar esas acciones. Algunos economistas pacatos (la escuela keynesiana), y la mayoría de políticos, quieren solucionar la crisis económica fomentando el consumo y el dispendio. Apenas reparan en el hecho de que ese consumo es el último paso de una larga cadena productiva, que depende de muchas otras actividades más imprescindibles. Igualmente hacen los que quieren salvar al mundo con esas ideas que van en contra del empresario, y que solo reparan en el débil y el subsidiado, sin percatarse de que la ayuda debe proceder de alguien que previamente se habrá dedicado con encono a producir dinero y enriquecimiento. Solo ven el último paso de la cadena: el donativo y el consumo. Pero permanecen ciegos frente a todos los pasos previos (la producción) que permiten esa generosidad o esa exuberancia. Esto les lleva a pensar que aquellos que ganan dinero y que se hacen ricos siempre proliferan a costa de los demás, aprovechándose de los otros. Pero esto es una estupidez. Incluso los periódicos que no aceptan ningún tipo de publicidad, deben mantenerse porque alguien cobra algún salario. Nada se sostiene si no existe detrás un beneficio real y un interés privado. Los subsidios o las aportaciones desinteresadas son consecuencia de algún beneficio previo. Ese beneficio no tiene por qué ser monetario, pero tampoco tiene por qué no serlo. Además, los rotativos subsidiados por el Estado, o por grupos congregados en torno a determinada ideología, siempre muestran un carácter más monolítico y una tendenciosidad mucho mayor que aquellos otros que dependen del patrocinio de las distintas empresas, de índole más diversa. Los argumentos de mis amigos hacen aguas por los cuatro costados.

En aquel bar, de nuevo enfrentado a todos estos dislates, volví a sentir la necesidad de salir a la calle y asegurarme de que seguía repleta, llena de gente y de comercios. No obstante, este prurito mío se debía más a una necesidad vital que a la exigencia de constatar un hecho verídico. Soy consciente de que las ensoñaciones de mis amigos no pasan de ser exiguas reclamaciones, imposibles de llevar a la práctica. Incurren en un error que las convierte de inmediato en inviables. No atienden a las causas reales, y solo constatan la superficie especiosa de las cosas. La ideología de izquierdas siempre está condenada al fracaso. Es una ideología carroñera, sus principios alientan el uso del dinero, pero no atienden a su producción. Creen en el Estado, y el Estado no es más que un fantasma, un ente mantenido. Exigen al gobierno que solucione los problemas, como lo haría un padre responsable, cuando en realidad solo es un niño protegido, caprichoso e indefenso, que se queja porque no percibe los tributos que desearía cobrar. Los estatistas y los partidarios de lo público son incapaces de razonar porque no saben de dónde viene todo lo que reciben con los impuestos; no son ellos los que tienen que producirlo, y por tanto no se dan cuenta del esfuerzo que supone. Se vuelven despilfarradores y veleidosos, y al final exigen cada vez más y malgastan todo el dinero que reciben, como hacen los niños malcriados.

La ciudad estaba preciosa. Los dinteles y las jambas de las casas se adornaban con luces multicolores. De las ventanas colgaban papanoeles panzones. El aire hervía de sonidos navideños que procuraban una alegre sensación de amparo, debido seguramente a que hacían recordar la época de la niñez, cuando las luces y los cánticos todavía se unen a la imagen de los padres colmándote de regalos y de besos, cuando aún estos padres son el único motivo de adoración y de alegría. Dentro del bar mis amigos pedían otra ronda más. Los otros, los que visité en La Latina, seguro que estarían imitándoles. Todos aceptaban esa situación ociosa. No obstante, todos me hablaban de la tragedia de Occidente, de lo mezquino que era saberse pobladores de unas naciones avaras y lucrativas. De repente, sentí que caminaba por un mundo de cínicos, en el país de los embusteros.

Tal vez fue el espíritu navideño lo que me hizo desistir finalmente de esa creencia. De camino a casa ya no pensaba que mis amigos mentían deliberadamente. Ellos creen en lo que dicen, estoy seguro. No obstante, es ahí donde radica el mayor problema de todos. La mentira no tiene un recorrido tan largo. La mentira acaba en el momento que se destapa. La mentira esconde un interés particular que pierde sentido cuando ya no se puede seguir mintiendo. La mentira es un ardid que se pone en marcha con el objeto de alcanzar un fin concreto, y termina justo cuando se consigue ese bien pretendido o cuando ya no se puede conseguir. Pero la ignorancia y el autoengaño se alimentan continuamente. Viven de utopías a las que siempre se puede apelar, dada su naturaleza. Los ignorantes nunca cejan en el empeño, se animan mutuamente, y son de una voluntad inquebrantable, pues no son conscientes de que están propiciando una falsedad dañina. Al menos el mentiroso se retracta de lo que dice cuando es descubierto, ya que no le interesa seguir con el engaño si no puede camelar a nadie. En cambio, el tonto siempre sigue adelante. Como suele decir la sabiduría popular «cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue».

La ciudad, que hasta hace unos momentos bullía y resplandecía llena de colores, ahora estaba completamente vacía, apenas se veían algunas luces artificiales. Vuelvo de regreso a mi casa. La claridad crepuscular se va adueñando del espacio y la gente se retira a dormir, después de haber agotado todas sus energías. Camino por el arcén sin atender a nada más. Pero me despierta el sonido del claxon de un coche: el último vestigio del bullicio nocturno. Atisbo en el horizonte la promesa de un nuevo día. La madrugada hace que empiece a transparentarse la fisionomía de la sierra de Guadarrama que rodea la ciudad de Madrid, coronada de arreboles. Me da la sensación de que la naturaleza, habiendo visto que la ciudad declina, quiere demostrar que ella también sabe engalanarse y que no tiene nada que envidiar. Pero no creo que esa demostración sea necesaria: la ciudad es el fruto más eximio de la naturaleza. Es una señal del progreso de la vida. La gente se arremolina en torno a las grandes urbes para comerciar e intercambiar bienes y servicios, en un marco de libertad. La ciudad es fruto del instinto natural del hombre, y de la necesidad primaria que habita en él y que le insta a abastecerse y satisfacerse con las materias primas. Es fruto de su libertad, con la que todos tienden a demostrar sus distintas facetas y a luchar por conseguir mejores cosas, contribuyendo a la construcción de esas metrópolis. Lo que no es natural es que se quiera utilizar todo eso para criticar la avaricia de los ciudadanos que consiguen vivir bien, achacando a Occidente todas las penurias que aquejan a este mundo. Ir en contra de Occidente es ir en contra de la naturaleza, es ir en contra de los logros de las personas que nacen en un sistema que les garantiza los derechos y que les permite desarrollar sus diferencias, hasta el punto de descollar por encima de los otros. Todas esas personas que asocian el éxito con alguna forma de tiranía, no pueden dejar de usar ese mismo éxito en beneficio propio, yendo a comprar y participando del mercado, contribuyendo de esta manera a que la sociedad disponga las medidas que permiten el avance (en el bar, mis amigos no veían el momento de pedir otra ronda, y después solo querían ir a un restaurante a llenar la panza). Al fin y al cabo, solo obtienen prevalencia aquellas cosas que respetan los dictados de la naturaleza, de igual modo que solo pueden vivir quienes respetan la ley de la gravedad, evitando caer al vacío.

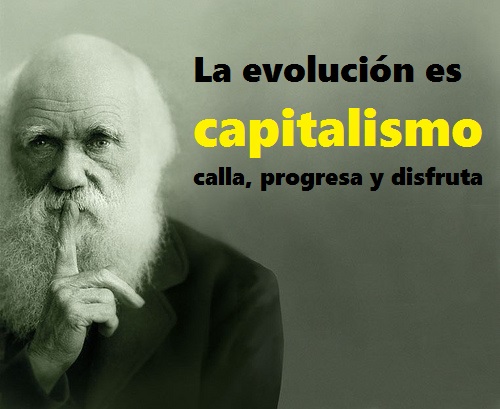

Entré en mi casa cuando ya era pleno día. El sueño me cogió rápido. Estaba tranquilo. Ganamos los que aceptamos la verdad, aquella que va imponiéndose con el transcurso de los siglos, la que rezuma en las calles de las grandes ciudades, nada más salir de los portales. Los otros, los que van en contra de la realidad mas patente, revolucionarios y sediciosos, defienden una doctrina de corto recorrido, que ni siquiera ellos saben cómo cumplir. La tiranía es terca, pero más terca es la verdad, y el anhelo de libertad, y el confort y la abundancia que procura ese anhelo. Los malos pueden armar mucho escándalo y pueden tener éxitos puntuales, y pueden instigar las masacres en determinados países en algunos momentos de la historia. Pero al final habrán de sucumbir bajo el yugo de sus propias insensateces. Los países que no respetan la libertad individual, y que no promueven el desarrollo de las ciudades modernas, están condenados a volverse cada vez más pobres, asfixiados por la torpeza de sus gobernantes y por la complacencia de sus ciudadanos. El mundo está de parte de los buenos y los justos, y de todos aquellos que aprecian y atienden a la verdad. La existencia siempre se basa en una acción constructiva, a través de la cual van creándose millones de formas y seres distintos. Todos aquellos que, dejándose llevar por la irracionalidad y por el odio, o por un ansia renovadora incomprensible, quieran destruir ese orden establecido, han de saber que están yendo en contra de la existencia y de la verdad. Deben saber que irán en contra de la creación y de la evolución, y que tendrán un justo final, acorde con sus intenciones: todos ellos tenderán a desaparecer y acabarán extinguiéndose.

La defensa de la verdad es un largo y solitario camino por la estepa de la indiferencia, pero a la larga, al final del día, siempre acaba siendo un camino triunfante. Es cierto que no corren buenos tiempos para el capitalismo y para la libertad, pero ninguna verdad puede ocultarse demasiado tiempo. Al final, los frutos de ese capitalismo siempre acaban dando la cara (ya lo están haciendo), y es entonces cuando los cainitas y los estúpidos tienen que arrepentirse, y asumir sus contradicciones. Hoy en día, rodeados de tanta desesperación, en medio de un amasijo de ideas socialistas y demostraciones de poder, no viene mal recordar esto, no viene mal un poco de esperanza, sobre todo, no viene mal dejarse caer por las calles y las plazas de Madrid, recorrer sus avenidas y sus travesías, y empaparse del espíritu de libertad que espolea a los individuos que moran y llenan esos magníficos espacios.